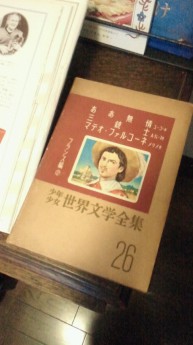

[少年少女世界文学全集〜フランス編(2)]

ああ無情

三銃士

マテオ・ファルコーネ…

まさにこれでした、これでした。

実家を解体する前にゆう風舎絵本図書館に避難させていました。

こんな写真を見せると歳バレバレですが、元々は8才上の兄のですからね!

東洋編の西遊記やアラビアン・ナイトなど他にも数冊ありましたが、やっぱり私のお気に入りはこのフランス編とイギリス編の[ロビン・フット、アーサー王物語、イギリス民話]。

特にイギリス民話にはケーキやパンを焼く話がいっぱい出てきて、それが美味しそうで美味しそうで。

今の仕事の(素)になりました(^-^)

講談社版ですが後ろを見てみると監修が

安倍能成

小川未明

志賀直哉

辰野隆

福原麟太郎

とあります。

時代を感じると共になんだか恐縮するような…。

若いこれからの人。

読んでね。読んでね。

ゆう風舎には親戚から譲り受けた創元社版のは30冊ありますよ。

本の中ではどんな国にも行けるし、様々な人の人生を追体験できるのですから心が丈夫になりますよ。

マイケルが物凄い読書家だったこともたぶんあまり知られていない事実だと思います。

若い時から読書を啓蒙する運動を支援していたし、自身の子が生まれてからは自ら「ベッドタイム・ストーリー」の時間に励み、テレビを観せる時間は制限していたのです。

先日も優しい男の美容師さんが

「マイケルの歌とダンスは凄いですね」

と気を遣って下さるのに乗じて

「でも、それ以上に人間的に素晴らしい人だったんですよ。個人で寄付した額は世界一だってご存じでしたか?」

と言うと

「えー!そうなんですか?」

とおっしゃっていました。

そこで今日も少し、付録を付けさせて下さいね。

これは1993年、マイケルに最初の児童虐待容疑がかけられ、マスコミが大騒ぎしていた頃、アカデミー賞俳優のマクシミリアン・シェルがハリウッド・リポーター社へ送った手紙です。

彼はその手紙を、ハリウッド・リポーター社で発行するすべての出版物の裏表紙に掲載するように、と広告費も支払ったそうです。

「 1993.11.19

(この星のどこかにいる)

マイケル・ジャクソンへ

親愛なるマイケル

私は今、とても恥ずかしい。この報道、メディア、この世界に対してだ!

きみのことを、よくは知らない。私達はたった一度、何かの賞の食事会で会っただけだからね。

その時、握手を交わしたね。きみはとても優しく、礼儀正しかった。

きみはきっと、私のことを知らなかったと思う。

だってどうやって?世代が離れすぎている(私はとても『古典的な』人間なんだ!)

でも、きみの目を見れば分かった。とても優しい目だったんだ。

きみは素晴らしいアーティストだ。尊敬しているよ。

私の小さな娘(4才半)がきみのことを心底愛してるんだ!

彼女はきみと結婚したいというんだよ!(『でも、彼は電話をくれないの!』)

いつもきみの物まねをしているんだ―結構上手にね。

私達は皆、きみを愛している。

私は、娘にモーツァルトを聴いて欲しいと思っていたが、彼女はきみが好きなんだ!

そして私は彼女の趣向を尊重しているよ!

私がものすごく尊敬しているきみに投げつけられる、このくだらないゴミの洪水を耐え抜けられますように。

きみが、きみであることに感謝する!

神のご加護がありますように。

マクシミリアン・シェル

追伸「心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。

かんじんなことは目に見えないんだよ」(星の王子様より)」